スポンサーリンク

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。このブログを書いていますミライです。

昨年の関暁夫さんのやりすぎ都市伝説で、長野県の尖石縄文考古館と井戸尻考古館が紹介されていました。

どちらも行ったことがあるのですが、先日の3年振りの長野県の車中泊旅行の際に再び行って来ました。

縄文時代の中期に作られたと言われる、縄文のビーナスです。

破壊されずにほぼ完全な状態で見つかった珍しい土偶と言われてます。

古代エジプトの記事でも書きましたが、想像や空想で造られたのではなく、当時、実際にこのような姿をした人がいたのです。

こちらは、縄文時代後期に作られたと言われる、仮面の女神です。

頭が鳥で体が人間などの古代エジプトの神々と同じく、日本にはこのような姿をした人が実際にいたのです。

何千年も何万年も、今の人間と同じ姿でいることの方が不自然です。

昔はこのような容姿が、当たり前のようにあったのでしょう。

私は昔から縄文土器に疑問を持っていました。

縄文土器の役割は、食物を入れたり、鍋の役割があると言われていますが、私は違うと思います。

エジプトでは多くのミイラが遺されているというのに、日本では食器ばかりが出て来るというのは不自然です。

土器の中に食物や果物の破片が残っていて食器や鍋として使っていた痕跡がある土器もあるのかもしれませんが、それは当時ではなく、後世に見つけた人が鍋として使ったのだと思います。

縄文土器は食べ物を入れたり鍋として使っていたのではなく、縄文土器は、実際にいた生命体を象ったもので、中がくり抜かれている理由は、その空洞の中で祀る為なのだと思います。

この土器も、神像筒型土器のように当時実際にいた生命体の一種で、回りに描かれているのは平面体の模様ではなく、これらの縄状のものがタコの足のように立体的に伸び縮みし、この形はそれらの触手が綺麗に収まっている状態なのだと思います。

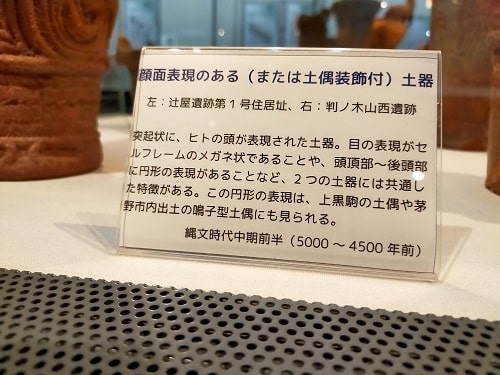

こちらをご覧下さい。

顔面表現のある土器です。

単なる食器や鍋に顔面の装飾はしないですよね。

こちらも、このような生命体がいたのでしょう。

お釜や瓢箪など、空洞の中には呪力が生まれるので、中をくり抜いて祀っていたのだと思います。

今まで古代エジプトばかりに魅せられていましたが、縄文土器も謎が深くて魅力的ですね。

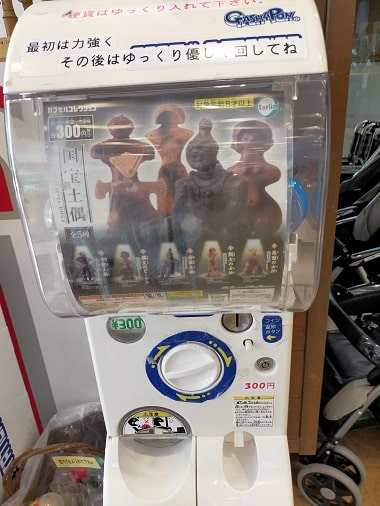

ガチャガチャをして帰りました。

前に来た時は、仮面の女神と遮光器土偶とハート型土偶と武人埴輪が出ました。

今思えば凄く良いのが出ていましたね。捨てなければ良かったなと思いました。

今回出たのはコレ。

踊る埴輪(男性)と合掌土偶と縄文の女神です。

合掌土偶のビジュアルは衝撃的ですね、縄文時代から合掌する風習があったなんて。

次回は井戸尻考古館の記事を書きたいと思います。